石田 麻衣 / Mai Ishida

● 主な技法:アクリル絵具、岩絵具、粘土、麻布など

-

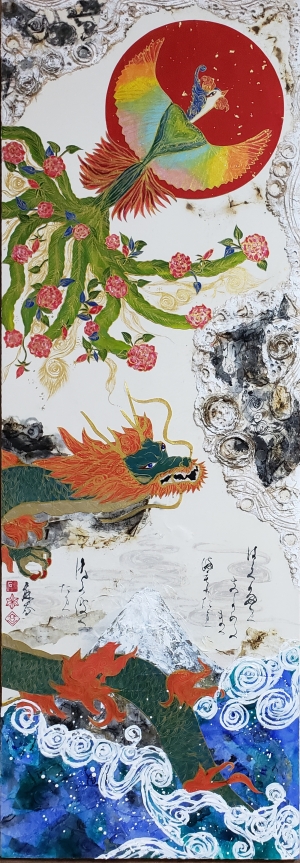

石田 麻衣

「可惜夜」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

91✕31.5cm -

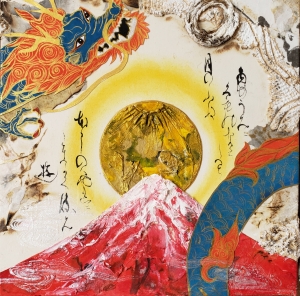

石田 麻衣

「玉響」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

91✕31.5cm -

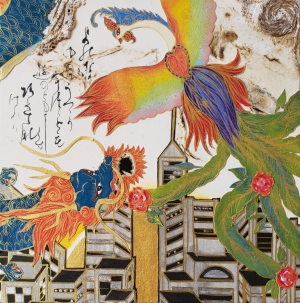

石田 麻衣

「われなけなくに」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

F20号 -

石田 麻衣

「吉祥天 壱」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

20✕5✕20cm -

石田 麻衣

「吉祥天 弐」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

20✕5✕20cm -

石田 麻衣

「吉祥天 参」

和紙、麻紙、墨、日本画材、アクリル絵の具、木粉粘土、麻紐/ミクストメディア

20✕5✕20cm -

石田 麻衣

「流転輪廻」

和紙、麻紙、墨、日本画材、木炭、アクリル絵の具、麻紐、木粉粘土、流木/ミクストメディア

59.5✕84cm

私はミクストメディアという技法を用いて、「対立した要素がこの世を作っている」というテーマで絵画を制作している。

古代というものを想像する時、もしかすると「全てあった」のかも知れないと思う。

失われた物が持っている本来の意味や価値を、今この世の中で補うべく私は深い瞑想に入り、自分でも気付かない様な感情を表現すべく感覚の命令に従って筆を取る。

文字が紡ぐ世界観は現代まで受け継がれているが、その本当の意味を、現代人にも理解できる何かが、失われつつある本来の意味や価値がそこにあると私は考える。

現代日本の代表的な文化の一つである、マンガの吹き出しの様な役割として絵に文字を入れることは、日本文化そのものであると考えている。

例えば日本独自の仮名文字について言うと、縦書きの文字は上の文字を受け、その流れで次の文字を書く事の繰り返しである。上下の関係のみならず、行を見たときにそれと隣り合う文字の動きまで読み、次の行の文字を存在させる。

そこには天地を繋ぐ誓いと思いやりがある。周りとの調和を図り自己を存在させる。一つ一つの文字に存在の意義がある。

文字を繋げる連綿、更に墨の潤滑が加わる事により生命の息吹を思わせる。

文字を「人」に置き換え、人が生きる意味を問う。

私は、表現する事で少しでも安心して生きられる空間を作りたい。

石田 麻衣 Profile

1980年 静岡県生まれ

岐阜女子大学文学部国文学科書道東洋文化コース 卒業

◆受賞歴

IAG AWARDS 2023 入選

◆展示歴

○2020年10月〜半年間:solo exhibition「ハリボテノセカイ」サナギ新宿

○2021年グループ展:「kowaii展」「アッパレアートパレード」

「Energy展」「たんざく展」「アートアートアート」

「シタマチアートパレード」「KENZAN2021」「KENZAN contemporary」

「Mai Ishida solo exhibition」THE KANZASHI TOKYO ASAKUSA

○2022年グループ展:「IAG Artists Small Works」「New Surface展」「アートフルに暮らす展」「池袋回遊派美術展」「若手女流画家6人展」「たんざく展」「アートアートアート」「たんざく展」「KENZAN2022」「Tokyoアートシーンの今展」「東武秋の絵画市」「東武絵画市」「アートゲンダイ」

○2023年「アートのチカラ」「アートアートアンテナ」「岐阜アートギャザリング」「IAG AWARDS 2023」「たんざく展」「そのつづき展」「マウン展」「わたしたちの東京案内」「KENZAN2023」

○2024年「YOUNG ART HAMAMATSU Vol.2」

◆インフォメーション

高等学校第一種書道、国語の教員免許取得。

文部科学省後援毛筆書写技能検定1級合格。最高位指導者の証取得。

文部科学省後援毛筆書写技能検定1級連合会会長賞受賞。大学卒業後書道講師として高等学校勤務しながら競書雑誌常任理事として雑誌手本や審査員を務めると共に2018年まで書塾経営。

以降、高等学校で書道講師を続けながら、書の技法を基に創作活動を始める。